一度電里有70%來自火電

夏季用電高峰來臨

屬于火電行業的“大考”也隨之而來

看國能壽光發電有限責任公司

(以下簡稱“壽光電廠”)

如何“火力全開”

持續高負荷運行保障電力供應?

以往,為了守護每一度電的安全轉化,電力巡檢工作“壓力山大”。而在今夏,這里的巡檢與以往迥然不同——國能壽光發電有限公司與海康威視共同建設的發電廠智能巡檢系統的應用,實現了巡檢工作的數字化升級。降本、提質、增效的精益管理,正在這里發生。

皮帶異常有了科學預判

堵煤灑煤可以“算”出來

每天,成“山”的煤炭被運進來,在這里研磨成面粉一樣細的顆粒,送入鍋爐,能量經由水蒸氣,轉化為動能,再轉化為電能,通向電網,支撐齊魯大地的用電負荷。在“能量之源”燃料區,保障消防安全、皮帶運送暢通,便是運行部燃料主管劉永坡肩頭的使命。

檢查全部的輸煤皮帶是否有異常,一趟單程就要3公里;整個過程要“上下留心”,頭上有設備,腳下有臺階,他每天這樣謹慎地走過上萬步。

即便如此,皮帶出現異常也很難第一時間被肉眼發現,運輸量每小時達1800噸的煤炭,一旦異常灑出,一分鐘的量就會有幾十噸,需要五六個人清理一整天。

檢測皮帶異常的難題幾乎困擾著每個火電廠,如今在這里有了智能巡檢系統的科學預判。

智能巡檢系統對進入落煤管前后皮帶上煤堆的斷面體積進行計算,對單位時間內皮帶上通過的煤炭體積進行比對,判斷是否發生堵煤、灑煤現象,并第一時間通知管理人員及時處理。視頻和激光等多維感知技術的加入,讓皮帶撕裂的征兆在初期就可以及時被發現,將事后止損轉為事前預警,皮帶撕裂事故風險大大降低。

不僅如此,燃料區的安消一體化改造,也讓劉永坡更安心了。告別了單一的人工手持點溫槍測溫,有了紅外熱成像測溫、工業級環境監測傳感器、煙霧圖像識別等多種技術加持,人工現場巡檢的工作量減輕,實現了煤場自燃智能防控。

現場抄表這件苦差

“沒想到系統做得這么精準、智能”

其他區域的巡檢也并不比燃料區簡單。維護部熱控專工焦凱迪回憶起剛入職時的工作,“電氣區、鍋爐區、汽機區等核心區域的巡檢,是最難的。”

在鍋爐區,每年5月份開始,高溫就成了巡檢的關鍵詞,“進去5分鐘衣服就被汗浸濕了”;“在汽機區域,充滿高溫高壓介質的管道讓人敬而遠之。不只是高溫,還有噪音,只有帶著耳塞,才能減弱些噪音傷害”。

“電氣區里面有個區域叫做GIS(氣體絕緣金屬封閉開關設備),我們要抄錄GIS六氟化硫表計的壓力數值以監測防泄露。它的位置有的很高,有的朝向不好,我們得爬上爬下,搬著梯子挨個去抄。”

現在,有了它們來協助——巡檢機器人與智能攝像機,通過采集現場儀表視頻圖像信息,再由機器視覺分析技術和圖像識別技術處理,及時對異常數據發出報警,提醒運行人員。“現在我們不需要頻繁進去抄表,有異常的時候進去看一下就好了”。

智能系統的判斷準不準呢?“我們人工讀表的話,一般到小數點后一位就可以了。但是這個智能系統的讀數能精確到小數點后2位,還可以顯示百分比,沒想到精準度這么高,很智能。” 運行部安全主管周宇瑋介紹到。

更為穩妥的是,各項結果還可以跟電廠PI系統雙重復核。通過識別現場儀表,智能巡檢系統分析發生異常后與PI系統對應參數進行對比,計算偏差,相互印證,以此判斷數據異常情況,更準確地判斷設備運行狀態和缺陷。

機械重復的現場工作交給智能巡檢系統

把時間還給創造性工作

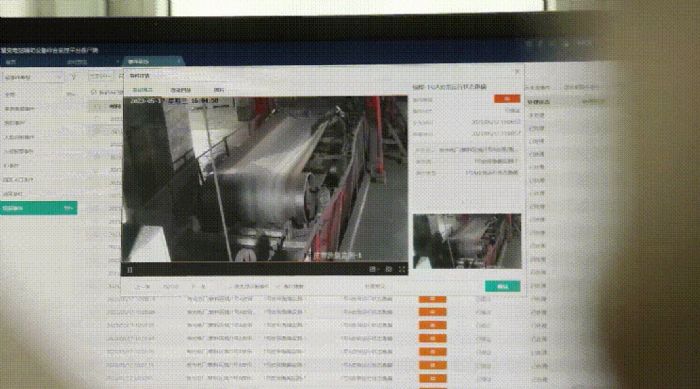

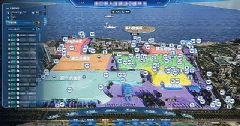

在運行辦公室的屏幕上,展示著這樣一個“逼真”的場景。以三維激光建模為地圖,同步展示物聯設備接入情況、實時報警、缺陷統計和分類管理、缺陷變化趨勢等業務數據。

三維模型與視頻技術進行深度融合, “立體沉浸式”的智能巡檢系統,為電廠巡檢管理和工作人員提供如臨其境、更為靈活便捷的巡檢體驗。

以前,運行工程師每走一趟,都要在十幾個本子上密密麻麻地記錄。

現在,智能巡檢集成管理平臺一鍵生成的報告替代了手寫的厚厚一疊紙,從巡檢任務計劃的制定,到任務執行,巡檢信息的匯總,再到自動生成巡檢報告,一個完整流程只需要幾分鐘就可以完成,運行人員只需要對于檢測出的缺陷進行復核,并提交檢修工單,形成閉環。

在環境較為艱苦的生產區域,智能機器人、智能攝像機、熱成像在線測溫設備和視頻智能分析等技術全天候駐扎,它們不僅實現了“看得見”的測溫,也用智能物聯技術幫助解決了惱人的“跑冒滴漏”問題,變事后“救火”為事前預防,將電廠一線巡檢工作人員從繁瑣、重復、甚至危險的巡檢工作中解脫出來,把更多精力投入到生產提效、創新研究等工作中去。

“這么大規模的數字化升級,在發電行業內并不多見,” 生產技術部科技主管王召鵬介紹到,“相較于傳統的人工巡檢,智能巡檢系統,提升了巡檢效率,提高了設備的可靠性,降本增效成果顯著。”

此項目順利通過中國電機工程學會組織的科學技術成果鑒定,鑒定委員會認為該項目成果整體技術達到國際先進水平。

“我們將繼續探索更多數智技術手段,為電力行業數字化轉型貢獻一份力量。”王召鵬說道。

像煤粉熊熊燃燒,火電廠數字化轉型的發展也如火如荼。隨著新一輪能源革命和數字經濟的加速興起,智能物聯技術在發電領域已開啟數智管理新模式,越來越多的創新應用在此“生根發芽”, 助力更多電廠安全運行、提質增效。

真視通

真視通 億聯

億聯 奧威亞錄播

奧威亞錄播 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime