內容導航: 分頁瀏覽 |

全文瀏覽

改善色彩表現:液晶廣色域概念

目前對比度標稱動輒就X000:1,甚至直接標到10000:1或更高。就好像響應時間,達到1ms、2ms甚至0ms,實際效果就不是那么明顯了。為了改善液晶色彩表現,“廣色域”技術開始被應用。

廣色域

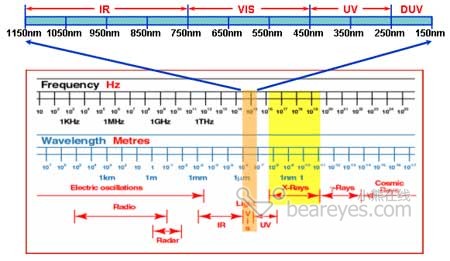

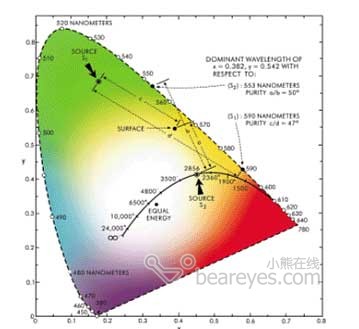

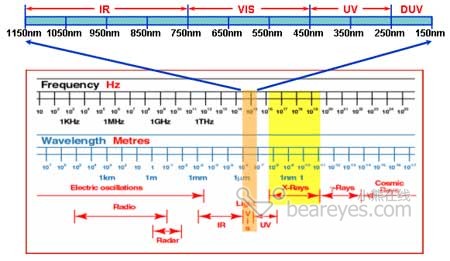

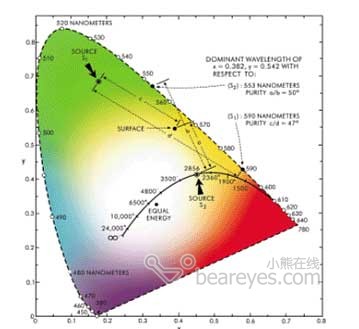

人眼所能看到的光線稱之為可見光,在光譜圖上可以知道可見光譜是波長從380nm到780nm之間的光線,而通過R紅、G綠、B藍這三種顏色的混合,可以得到近似于全部可見光譜范圍內的光線,目前所使用絕大多數彩色顯示器,不管是CRT、LCD、PDP、DLP還是其他什么,都是基于三原色成像。1931年,國際照明委員會CIE制定了CIE1931 RGB系統,規定將700nm的紅、546.1nm的綠和435.8nm的藍作為三原色,后來CIE1931-xy色度圖成為描述色彩范圍最為常用的圖表。關于這方面的知識讀者并不需要過多了解,只需要知道色域就是在這張圖上所覆蓋的范圍,而這個范圍就是由RGB三種純色的坐標所圍成的三角形或者多邊形(增加補色)的面積。

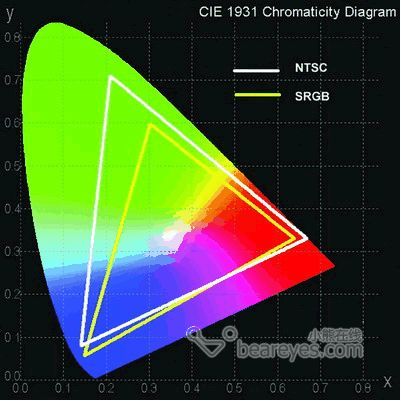

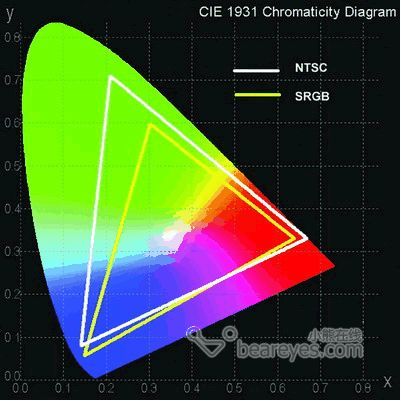

不同的國家在制定電視標準時,采用不同的色域范圍作為規范,常見的NTSC色域與PAL/SECAM色域的范圍比較可以在下圖中看出,而顯示器最終可以測出的RGB坐標值圍成的面積與標準色域相比,就是這臺顯示器的色域范圍,在描述時,都需要標注是相對于何種色彩制式的,比如“達到NTSC色域的76%、是PAL色域的138%”等等。

NTSC算是普偏公認的色域定義標準,而在部分特殊應用上(如印刷或印前作業),也有使用廠商自訂的色域規范。而顯示裝置所能提供的顏色范圍能夠涵蓋多大比例的特定色域定義,我們就可以將之稱為符合70%的NTSC色域飽和度,或者是符合90%的sRGB色域飽和度等。

色域的呈現主要在背光的選擇上,眾所周知,液晶面板本身并不發光,而是必須透過背光的光線才能夠顯示畫面,傳統CCFL燈管在熒光材質上的限制,紅光呈現能力偏弱,加上所搭配的彩色濾光片的混色效果較差,最終呈現的色域飽和度不佳,導致目前主流的LCD監視器或電視在色域呈現能力上不足,多僅能達到72%NTSC左右。新型的W-CCFL(廣色域背光燈管)能夠相當程度的改善色域呈現問題,有效加強顏色飽和度,如果搭配新型的多色濾光片(在RGB三原色以外多加如黃色、青色或白色等顏色的濾光片,藉以增加顏色呈現能力),在顯示能力上還能夠進一步提升。濾光片對色域表現有所幫助,但是幅度不大,影響色域呈現能力主要還是在背光模塊技術方面。W-CCFL只是在熒光材質進行改良,僅僅更換W-CCFL背光模塊,就能將色域飽和度從原本的72%NTSC提升到92%NTSC的程度,且幾乎不會增加成本,因此各大液晶監視器或液晶電視制造公司也開始大幅采用此種背光技術,只要是色域范圍在NTSC90%左右者,幾乎都是此類燈管。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime