“在開展適應季節變化的生產時,把生產線的生產能力控制在高峰期的60%將有利于實現最大利潤。不僅面向大尺寸電視的液晶面板,包括面向顯示器以及面向筆記本電腦在內的各種液晶面板要想靈活進行生產、提高收益,第5代生產線是最合適的”。即將出任臺灣友達光電(AU Optronics,AUO)下任總裁(President and COO)的L. J. Chen(現任Senior Vice President&GM of Global Manufacturing)在顯示器國際會議“2007 International Display Manufacturing Conference(IDMC 2007)”主題演講中作了如上闡述。

在臺北舉辦的IDMC 2007的第一天,作為三個主題演講中的第一個,L.J. Chen登臺演講,“過去10年間單純追求大尺寸的時代已經結束了。今后的面板市場將在從IT向CE(消費電子)過渡的基礎上,進一步向全球化生產過渡,除亞洲地區外還將在歐洲地區生產”。

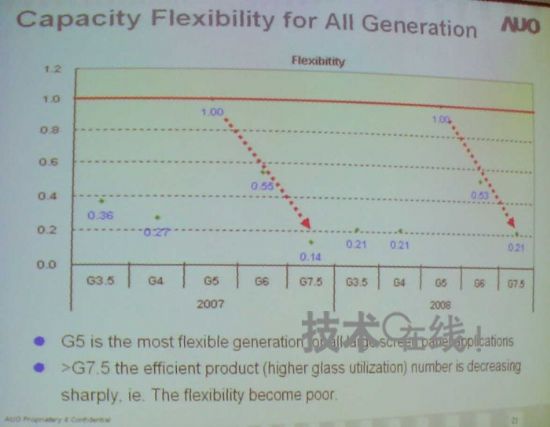

圖1 生產線工藝級別與靈活性。第5代生產線的靈活性遠遠高出其他工藝級別的生產線

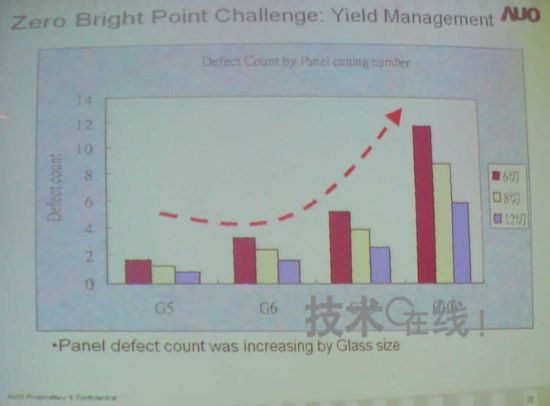

圖2 各代生產線的面板內缺陷出現率。 成品率方面,第5代生產線最為穩定。面板裁切數較多的(面板尺寸小),缺陷反而較少

生產線運營效率的探討

L.J. Chen還就生產線的開工率發表了如下見解。“對于圣誕節商戰帶來的生產高峰期季節變化,如果使生產線具備與該高峰期(第四季度)相稱的生產能力(比如,4萬1000張/月),第四季度的開工率固然確保100%,但第一和第二季度的開工率卻只能達到40%左右。這樣一來,全年整體的生產線利用效率僅為61%。而如果將生產線的生產能力控制在高峰期(第四季度)的60%——2萬5000張/月,那么,雖然第四季度的需求只能滿足60%,但第一~第三季度的開工率卻會提高,而全年整體則可以實現84%的生產線利用效率,收益就可以得到確保”。

Chen還在“大尺寸電視的需求還沒有達到全部占有第六代生產線的地步”的前提下表示,“在靈活生產包括面向筆記本電腦和面向顯示器的大尺寸面板時,第5代生產線的效率是最高的。而第7.5代生產線的效率則要低得多”(圖1)。主要原因就是,第6代以后的生產線出現了缺陷增加、成品率下降的傾向(圖2)。

另外,該演講結束后,當記者問及未來的生產線計劃和底板尺寸的判斷標準時,Chen表示,不會出現“將來對新的第5代生產線進行投資”的情況,“如果出現更大尺寸的面板需求的話,本公司還將考慮投建第6代以后的生產線”。

L.J. Chen將繼現任總裁H.B. Chen之后,于9月就任下任總裁。Chen非常熟悉生產技術。并且,正如此次演講所示,并沒有一味地強調大尺寸化,而是看重如何最大限度地發揮生產線的效率。對于今后新生產線建設問題,業內人士期待著不同以往的新戰略。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime