根據資料,對于40英寸面板的取片數,1870mm*2200mm的切割片數為8片,這樣的數量是第5世代的4倍,對于大尺寸的面板生產效率而言,已經無法同日而語,而更進一步的即將嚴重威脅到PDP的市場,三星電子相信,在2006--2007年間,40英寸的平面電視,將會由目前的PDP逆轉成TFT LCD為主流技術。

所以,為了搶攻40英寸液晶電視的市場,三星電子必須快速的調降40英寸價格,使價格接近37英寸面板,并快速調高第7世代生產線的產能,在短時間內達到經濟規模,全面取代37英寸市場。

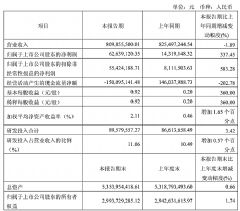

三星電子第七代生產線

|

生產線 |

規格(mm) |

最大產能 |

生產尺寸 |

生產時間 |

|

7-1 |

1870*2200 |

7.5萬/片 |

32,40,46英寸 |

05年第四季度 |

|

7-2 |

1870*2200 |

9萬/片 |

40,46英寸 |

06年第一季度 |

‘7-1’生產線產出超越松下全部PDP產能

較早之前,三星電子與日本索尼合資的‘7-1’生產線已經從2005年4月開始運轉,直到同年的10月,短短的6個月間,月產能由1萬片急速提升成為6萬片,這是相當驚人的速度,這樣的產出能力已經超越日本最大PDP顯示器生產業者松下電器全部的PDP面板產能。

| 松下茨木第2工廠 |

而這樣的產能差距,相信從2006年下半年開始會越來越大,雖然松下電器已經有提高產出能力的相關計劃,不過,三星電子對于大尺寸TFT LCD的增產數量更是遠遠的超過松下電器。

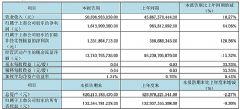

至少在2006年之內,‘7-1’生產線的月產能將從目前的6萬片提高到7.5萬片,更進一步的,接下來在2006年1月開始運轉的‘7-2’生產線,也將由目前的4.5萬片產出能力倍增到9萬片,如此一來,根據這樣的數字,相信在2006年結束的時候,整體第7世代TFT LCD生產線總產出能力將達到132萬片,這個規模將是擴產后松下電器PDP面板總產出的3倍。

| 松下茨木第2工廠 |

根據三星電子的規劃,第7世代TFT LCD生產線將會有50%以上的產能用來切割40英寸以及46英寸的面板,而其余的產能將會用來生產32英寸及26英寸面板,并且在2006年下半年開始考慮量產52英寸的液晶電視用TFT LCD面板。

放棄42,三星電子不再生產42英寸的液晶面板嗎?

由于數量如此龐大的40英寸TFT LCD面板投入市場后,勢必將會對目前的32英寸及37英寸液晶電視帶來一定程度的震撼力。面對三星電子對40英寸TFT LCD面板如此龐大的量產能力,全球各LCD業者無不關心,在三星電子產出能力順利擴充后,相信屆時三星電子將成為全球最大的大尺寸TFT LCD面板領導業者。

對于有信心來將液晶電視主流尺寸由目前的37英寸和42英寸導引至40英寸和46英寸,三星電子的看法是,目前市場上,消費者對于42英寸和40英寸的購買差別欲望已經逐漸縮小,也就是說,或許在一定的差價之下,不滿足37英寸而期望購買42英寸液晶電視的消費者,已經可以接受40英寸的液晶電視,并不會非得對42英寸液晶電視存在一定的堅持度。

此外,因為各種的技術策略進行下,40英寸面板已經有相對降低成本的技術。而接下來,未來將會朝向更大尺寸的46英寸液晶電視進行相關技術的發展,那么,如此一來,不免會讓外界出現疑問:三星電子不再生產42英寸的液晶面板了嗎?’

三星電子的想法是,至少‘7-2’的第7世代TFT LCD生產線確定是要集中力量生產40英寸和46英寸液晶電視用的TFT LCD面板。

湯井液晶園區成為三星電子的策略核心地

三星電子的第7世代TFT LCD生產線是建設在韓國湯井,這可說是三星電子搶攻全球大尺寸液晶面板市場的策略核心地。在第7世代TFT LCD生產工廠的附近,已經群聚了面板相關零組件、設備等業者形成‘湯井液晶園區’。

三星電子在湯井液晶園擁有驚人的占地面積,在整個湯井液晶園區內,三星電子預定了總共458.7萬平方公尺的面積,共分為兩個建設期,第一建設期的面積為247.5平方公尺,而‘7-1’和‘7-2’的生產線就是位于第一建設期內長寬各為320公尺*220公尺平方共分為4大部分的8樓建筑物內,1、2樓為第一部分,內設置有生產彩色濾光片的生產線,3、4和5、6樓的第二、三部分則是為Array制程的生產線,而第四部分則是安放Cell制程相關設備。

目前因為三星電子開始考慮擴充產線的計劃,所以,預計在這些部分的空余地方再重新規劃使用,放置更多的設備機臺。可以發現,‘7-1’和‘7-2’的生產工廠建筑物和過去第5世代‘L5’、‘L6’的240公尺*130公尺平方三層建筑物是有些不同的。

| 三星電子湯井液晶園區分布 |

而在第一建設期內的建筑物除了‘7-1’、‘7-2’生產工廠外,三星電子還設立了一座相同高度的液晶模組工廠,一樣的在這棟液晶模組工廠也分為四個部分,第一和第二層是用來作為‘7-1’、‘7-2’包括組裝驅動IC、背光模組等的模組生產用,而第三和第四層目前則是暫時閑置,預計是用來作為未來第8--10世代生產線面板模組生產使用。

量產才能見效益,短時間內快速提高第7世代產出

因為第5世代生產線的順利提高良品率及產能的經驗,使得第7世代生產線依循這樣的經驗得以快速的增加產出,并在達到最大產能的速度上比第5世代還快上兩個月。以第5世代生產線的經驗,大約需要6個月才能將產能提高到最大產出的6萬片,而‘7-1’的生產線,僅僅利用了 4個月的時間,因為良品率控制相當的不錯,以至于能夠快速的將產能由1萬片提高到最大產能的6萬片。

再接下來的‘7-2’生產線,相信也能夠依照這樣順利的提高產能,從2005年8月開始置入相關生產設備,5個月后的2006年1月就開始利用4道光罩量產液晶電視用1870mm*2200mm面板,初期的月產能便設定在4.5萬片。

‘7-2’生產線的主力生產的面板規格包括32英寸、40英寸及46英寸。一塊面板可切割成12片32英寸面板或8片40英寸面板,或4片46英寸面板,生產完成度高于第5、6代生產線。

從各方面可以相信,三星電子有相當的決心將市場液晶電視主流尺寸由37英寸拉抬到40英寸,三星電子在2005年就已經宣示,絕對將40英寸面板的價格降低到1000美元以下,因為三星電子相信40英寸面板價格哪怕跌破1000美元,還是能維持一定的利潤。

而在實際的市場價格方面,在2005年第三季度就已經跌破1000美元,目前平均價格則在830--840美元間,由此可見三星電子勢必將37英寸打得毫無反抗之力,而面對42英寸呢?三星電子的法寶就是差價逐漸拉近的46英寸及價格接近37英寸的40英寸面板。

當然,三星電子并不是光靠面板的經濟切割優勢就能夠順利的搶下大型液晶電視用主流面板的市場,如何降低成本更是一個嚴格的考驗。

控制成本,以零組件成本占總成本40%為目標

以三星電子自己的生產經驗來看,目前40英寸液晶電視用模組的成本結構,2005年零組件成本約占75%左右,而在制程成本則是25%,2006年三星電子已經將這一比例調整為60%與40%。面對未來市場環境的競爭下,三星電子的目標則是將零組件成本與制程成本的比例調整至40%與60%。

與第5世代相比較,對于要順利掌握第7世代生產線如此大型基板的制程,更是不容易。就這個數字而言,感覺是相當困難的,三星電子的想法是,同時從零組件材料成本降低與良品率提高這兩方面進行,‘如果期望快速降低材料成本比例,那么就必須從良品率方面考慮,因為,無法提升良品率的話,那么材料成本就難以快速減輕’。

所以,在這樣的思考方向下,三星電子的降低材料成本策略就朝向,尋找最適當的TFT LCD制程及生產設備著手。尤其是在面對第7世代生產線時,這點尤為重要,如果能夠提高良品率的話,那么在組裝40英寸面板時就能夠將材料成本比例由原先的60%降低到40%左右。

既然40%的材料成本比例已經被定義出來了,是不是能夠達成,就已經成為三星電子各個主管必須實現的工作目標。然而期望能夠達成的話,除了前述的提高生產良品率外,還必須多方面進行,包括進行背光模組、玻璃基板、偏光板的低成本化。

尤其是在背光模組這一部份,目前三星電子在背光光源的想法是,分頭朝向進一步發展冷陰極管、LED及面光源等的低成本化技術,就現在而言,采用冷陰極管作為光源的背光模組成本最低,但是,如果面光源技術成熟的話,卻又可以不須使用擴散膜、偏光板等光學材料,更是可以最直接大幅度降低成本,而采用LED作為光源,雖然成本較為高,但是卻能夠提供高色域的表現,所以,在這三方面,三星電子也都積極的開發相關技術。

而玻璃基板的部分,則是開始討論如何降低制程溫度,使其可以采用成本低廉的STN用玻璃基板可能性,以及在光學薄膜的部分討論減少偏光膜的使用可能等等。

Inline的策略降低制程成本

針對已完成的第7世代生產線,在降低制程成本方面,三星電子開始積極采用Inline的策略,例如,在過去相離較遠的2個不同生產設備,利用Inline的方式,將2個生產設備予以串聯,如此一來便減少了一道的玻璃搬運過程及一套玻璃搬運設備。

Inline的策略最大的好處是可以減少半成品的庫存,進而縮短作業完成時間(Turn Around Time;TAT)。在過去第5世代的生產線,一個TAT約為6.5工作日,但是,采用Inline策略的第7世代生產線,可以把作業完成時間縮短到5個工作日,就成本節省的方面而言,這是相當重要的。更進一步的說,除了縮短作業完成時間外,還可以減少因為半成品等待下一道制程的儲存空間及減少潔凈室的面積。

不過,采用Inline策略最重要的一點是,需要嚴謹的管理生產設備的運轉效能以及故障率,因為,在Inline線上的設備,只要有一部機器出現問題,連帶的就會影響到其他運轉的設備產出,及出現報廢品提高的危機,所以,必須在保養上花費更大的精力以維護產出,否則將會出現得不償失的反效果。

因為采用Inline的策略,使得三星電子在第7世代生產線的月產能可以預期能夠快速的增加,例如‘7-2’生產線就能夠預測在短短的幾個月時間內,由4.5萬片激增到9萬片的月產能。

不吃香的37英寸,在北美市場少獲好評

從各方面來看,液晶電視用大尺寸面板的戰火可以說是已經點燃了,37、40、42、46英寸面板之間的競爭態勢已經很明顯,未來的市場主流究竟是三星電子強攻的40英寸與46英寸,LG或日本業者現在主打的37英寸及42英寸。

DisplaySearch總裁Ross Young的看法是,雖然目前32英寸仍是市場的主流,出貨比重約為31%,但在未來,就30英寸以上的電視面板出貨來看,2006年第二季度的出貨比重已經達到45%,而在第三季度更會增加到48%,而40英寸以上的面板也會由第二季度原先的8%增加到17%。這樣的市場變化是相當快速的。

在北美,目前似乎是40英寸的液晶電視比較受市場歡迎,在熱賣的20款機種中,40英寸的液晶電視就占了7款,而其中的5種是三星電子的產品,可以這么說,在北美市場上熱賣的液晶電視,每5部就有一部來自于三星電子的40英寸液晶電視產品。

而眼前大家所關心的最大競爭對手37英寸液晶電視,在熱賣的20款機種中卻只有1個機種,所以顯示,事實上,37英寸液晶電視在北美市場并沒有廣受好評。

從結果可以分析出,37英寸液晶電視敗下陣的原因是,來自于三星電子與索尼兩大巨人的強力主推40英寸,而37英寸液晶電視卻僅有LG或是二線品牌搶灘,聲勢上自然處于較弱勢,而在搶攻的策略上,也大多是以價格戰為主。

所以可以預測,在未來2--3季度的市場拉拒中,40英寸液晶電視將會獲得來自于三星電子與索尼包括價格及品質上的支持,而擁有較佳的優勢性。

領先意味著豐厚利潤,三星電子關心7.5世代何時進入量產

結果雖然是如此,在40英寸的液晶電視將37英寸液晶電視打得快要毫無招架之力的同時,42英寸液晶電視用面板,正在悄悄地在后面蓄勢待發,三星電子還是需要關注第7.5世代生產線何時進入量產,因為LG Philips加上中國臺灣奇美、友達的第7.5世代生產線產能也是不能小看,三強均力推42英寸面板,對于市場是有一定的沖擊力度,預計在2006年第四季度會有大量的產能開出。

就各業者的布局與成果來看,LG Philips的第7.5世代生產線良品率相當的不錯,目前的42英寸面板月產能約可產出10萬片,友達在第7.5世代生產線正式量產后,預計能夠產出的42英寸面板產能相當可觀。

此外,積極布局42英寸面板的奇美,更新設備布局顯得相當積極,因為到目前為止,第7.5世代生產線的良品率似乎仍在提升當中,所以規劃用第5世代生產線生產來生產42英寸面板,預計可以在第三季度開始量產。

就生產成本而言,42英寸液晶電視用面板的價格相當有可能接近40英寸面板,因為,以目前生產線來看,有較多的業者的生產線相當適合切割42英寸面板,相對的將會帶動42英寸面板的價格跌勢,但如果是這樣發展的話,那么供應42英寸面板相關零組件業者就將要大唱悲歌了。

37英寸面板何去何從?

但是,市場并非是一成不變的,或許47英寸將會是另一個出路,但是,市場是否會接受47英寸液晶電視這樣的產品,是一個問號,而三星電子46英寸的切割優勢仍舊存在,又會是另一個問號。

不過,當液晶電視進入40英寸以上的尺寸競爭后,相信40英寸與42英寸對于消費者購買出發點的差異不大,必須視誰擁有最佳的尺寸/價格比,才能看出何種尺寸是成為市場主流。而37英寸呢?先擺一邊了吧。

| LG 等離子電視 |

筆者認為:中國彩電市場的演變過程,從某種程度說是彩電屏幕尺寸變遷的過程(當然還有技術變遷),以CRT彩電為例,消費者心目中家庭彩電的“大尺寸”從14英寸、17英寸、21英寸,發展到29英寸、34英寸、43英寸,每過幾年,彩電尺寸都要上一個新臺階;再看液晶電視,主流尺寸每年都要上一至兩個臺階,2003年時的主流尺寸還是15英寸,到2005年,已經上升到30英寸級,2006年開始,40英寸級液晶的份額迅速擴大,將成為另一個主流尺寸。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime